窗外雨聲淅淅瀝瀝,而在江蘇建筑職業技術學院藝術設計學院的大地民藝工作坊里,響起的卻是陣陣竹篾摩擦的清脆聲音。徐州市級非遺“泉山竹編”代表性傳承人彭咪,正挽著袖子,在學生中間穿梭指導。她手中的竹篾上下翻飛,古老的“風車紋”在指尖次第綻放——這不是一節普通的手工課,而是一場名為“24小時工作坊——竹編藝術”的浸潤之旅。

“傳承,不必苛求它的‘形’,更主要的是領悟它的‘意’。”彭咪對圍在身邊的學生們說。這句話,恰好道出了江蘇建院近年來探索“非遺文化浸潤式育人”的核心邏輯——在這里,非遺不再是博物館里的靜態陳列,而是激發青年創造力、培育文化自信與職業能力的鮮活載體。

指尖傳承,磨礪的是匠心

“做竹編,最怕沉不住氣,得順著竹子的‘脾氣’慢慢來。”彭咪一邊演示,一邊講解。從劈竹成篾,到編織成型,每一步都需要力氣,更需要耐心。

在快節奏的今天,讓學生靜下心來與一根根竹篾“對話”,看起來有些“反效率”。但江蘇建院的老師們卻看到了更深層的教育價值。產品藝術設計專業教師張本俊發現,親手編織的過程,讓學生對材料特性和結構美感有了更直觀的理解。他組織學生分組開展“竹編頭腦風暴”,以親手編出的紋樣為起點,展開創意設計。

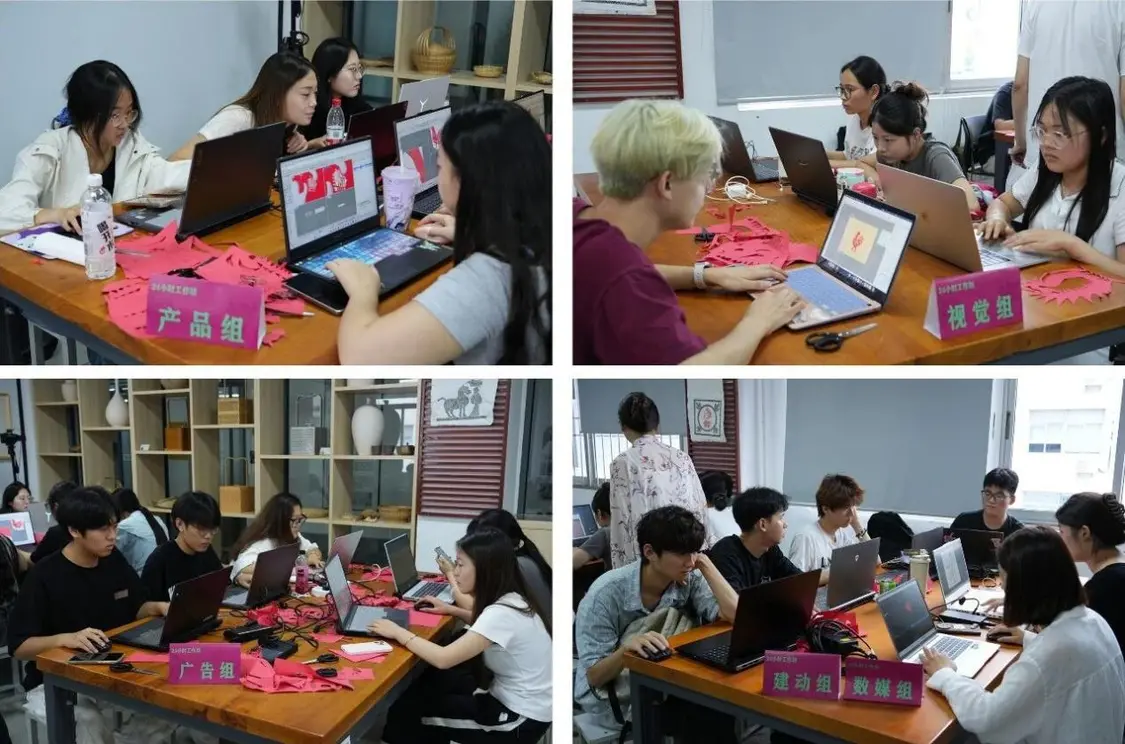

從彭氏竹編的繁復工序,到非遺剪紙傳承人劉冠玉帶來的“百蛇剪紙”創作,學生們在一次次沉浸體驗中,完成了從“旁觀者”到“參與者”的轉變。這正是“浸潤式”育人的開端——在技藝的反復打磨中,磨礪出專注與精益的匠心。

從了解到認同,文化自信這樣建立

“了解非遺,讓我真正讀懂了古老智慧如何在今天依然閃光,我們青年不僅是非遺故事的續寫人,更是文化自信的踐行者。”在今年6月14日我國第九個“文化和自然遺產日”的校園活動現場,藝術設計學院的陳同學這樣感慨。

那一天,徐州市非物質文化遺產展示展演在江蘇建院舉行,44項非遺項目集中亮相。當銅山葫蘆烙畫傳承人鄭永梅講述如何“意在筆先、落筆成形”,并暢談葫蘆烙畫如何跨界文創、走進“元宇宙”時,現場同學瞬間被“圈粉”。

今年4月,江蘇建院藝術學院與徐州市文廣旅局非遺處共同打造的徐州非物質文化遺產研究院正式揭牌。作為徐州市首家官方非遺專業研究機構,它的成立標志著非遺保護與研究進入專業化、系統化的新階段。

依托這一平臺,江蘇建院系統推動非遺走進育人課堂,構建“非遺+”融合模式。青年一代對傳統文化的理解,從書本走向體驗,從認知升華為認同,最終沉淀為堅定的文化自信。

為非遺“添彩”,青春是最好的創新引擎

傳承的最終目的,是更好地創造。在江蘇建院,非遺育人最動人的篇章,寫在“創新”這一頁。

作為兩漢文化發源地和大運河文化帶核心城市,徐州擁有紙塑獅子頭、柳琴戲、香包等200多項各級非遺。如何讓古老技藝煥發時代光彩?江蘇建院的師生們用實踐作答。

在“竹編頭腦風暴”中,學生們大膽嘗試,將竹編與皮革、金屬結合,借助三維建模與渲染軟件,設計出多款兼具傳統韻味與現代功能的時尚包具。藝術設計學院學生的兩項非遺創新設計成果——《“玉見彭城”漢代玉器文創》《徐州漢畫像石瑞獸文創》,則創意十足,充滿巧思。

“非遺很酷——它是技能,是潮流IP,也是就業新藍海。”“我們很能——設計、短視頻、AI建模,都是非遺升級的加速器。”學生的感言,道出了“非遺+”模式的無限可能。在這里,非遺成為激活創新思維的媒介,也為職業發展打開了新的大門。

一節細雨中的竹編課,一場熱鬧的非遺展演,一個肩負“深挖精研、學術引領、薪火相傳”等六大核心功能的研究院——在江蘇建院,這些片段共同拼接出“以文化人、以藝潤心”的育人風景。

當古老的竹篾在年輕的指尖編織出新夢,當沉寂的紋樣在他們的創意中重煥光彩,我們真切看到——非遺需要青年的活力,青年也需要非遺的滋養。在江蘇建院的校園里,非遺文化正以其深厚而溫暖的力量,為青春成長注入文化的厚度、精神的底氣,插上創新的翅膀。

這條非遺浸潤的育人之路,正越走越寬、越行越遠。

地址:江蘇省徐州市泉山區學苑路26號

|郵編:221116

|招生電話:0516-83888688/83889021

|版權所有:江蘇建筑職業技術學院

| |